私が所属する弁護士会である神奈川県弁護士会が環境宣言を発表しました。

神奈川県弁護士会 環境宣言|神奈川県弁護士会

この環境宣言の提案理由にあるように(20240813_sengen_teianriyu.pdf)、気候危機、その他自然破壊や環境汚染等の環境問題は、人類生存の基盤を脅かす世界共通の課題です。有効な対策をとることにもはや一刻の猶予も許されない状況にあります。

神奈川県弁護士会は、人権擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士から成る団体として、生命あふれる自然環境こそが人類生存にとって不可欠であることを強く認識し、気候危機の回避、その他自然破壊や環境汚染の防止等に向けて貢献し、持続可能な社会の実現のため一定の役割を果たすことを目指すものです。かかる見地からここに環境宣言を採択し、会の内外に向けてその決意を示さんとするものです。

Home > 活動日誌

2025年1月7日(火)

神奈川県弁護士会が環境宣言を発表しました。

2023年7月2日(日)

豪雨の屋久島を訪ねて

神奈川県弁護士会公害・環境問題員会は、コロナ禍で中断していた恒例の県外調査を2022年秋から再開した。そして、2023年の県外調査の舞台は屋久島であった。

屋久島は、鹿児島県の大隅半島から南に約60キロに位置する巨大な花崗岩からなる島である。島の周囲は約130キロ、島の面積の9割は森林に覆われている。

屋久島には1800メートル級の山々が連なり、その気候は、山々の山頂付近は北海道なみであるが、里山まで下りてくると亜熱帯となる。日本全国の気候が一つの島に現れるとても珍しい島である。そして「ひと月に35日雨が降る」と言われるほど雨が多い。

我々の調査は、6月末から7月初めの梅雨の時期に行われたこともあり大雨に見舞われた。しかも、現地のベテランガイドさんをして、「この降り方は異常。」と言わしめるほどの豪雨であった。

悪天候のため、縄文杉に向かう行程は中止となり、白谷雲水狭、屋久杉ランドでの行程は、それぞれ30分程度の短縮されたものとなってしまった。

さらに、屋久島から帰路、鹿児島へ向かう航空便が鹿児島空港周辺の悪天候のため欠航となり、屋久島にてもう1泊することを覚悟した。しかし、天の救いか、同じく悪天候により出発遅延となっていた我々の搭乗予定便の一つ前の便が欠航とならず、その出発遅延便の空席に滑り込むことができ、無事、鹿児島にたどり着いた。これも悪天候にたたられた出来事の一つである。

しかし、大雨に見舞われたといってもそれは悪いことばかりではなかった。

行程が30分程度に短縮されたとはいえ、白谷雲水峡では、森全体が大雨を受けて緑が生き生きとしている光景を目にすることができた。

「白谷雲水峡。苔むす森の情景は映画「もののけ姫」のモチーフとなったと言われている。」

「白谷雲水峡。苔むす森の情景は映画「もののけ姫」のモチーフとなったと言われている。」

また、島に散在する滝は大雨の影響で通常では見られないほどの水量を湛え、日本の滝とは思えない大迫力の瀑布となって、我々の目を楽しませてくれた。

「大迫力で流れ落ちる大川(オオコ)の滝。通常の水量であれば滝つぼの岩の上に立つことができるが、この日は滝に近寄ることすら難しかった。」

「千尋(センピロ)の滝。流れ落ちた大量の水が滝つぼから水けむりとなって岩肌を遡っていた。」

「竜神の滝」

「トロ―キの滝。海に落ちる滝である。直接、滝が海に流れ込むのは、日本では2箇所しかない。」

さらに、ウミガメ観察会ではウミガメ産卵に立ち会い、産卵を終えて海に戻るウミガメを見送ることができた。観察会を主宰するNPO法人の方の説明によれば、我々が参加した観察会前日は豪雨によりウミガメが産卵のために上陸することが出来なかったそうで、雨の止んだ我々の観察会当日は上陸に出会える機会に恵まれるのではないかということであった。まさにその説明の通り、3匹の上陸に出くわし、うち1匹の産卵に立ち会うことができたのだ。

なお、ウミガメ観察会で撮影した写真はない。なぜなら、ウミガメ観察会では写真の撮影はご法度だからだ。産卵のための上陸は、日が落ちて辺りが暗くなってから始まるが、ウミガメが撮影のフラッシュの光を警戒して産卵のための上陸を止めてしまうからである。

自然と向き合うということは、自然の状況を受け入れるということだ。天候もまた自然の一部として受け入れ、思い通りにいかなくてもそれを楽しむ余裕を持つことが大切だということを学んだ豪雨の屋久島調査であった。

さてさて、来年の県外調査はどこにいくのだろう、またまた南の島か、それとも北国か。乞うご期待!!

2018年7月6日(金)

知夫里島調査

1 知夫里島

神奈川県弁護士会環境委員会は、2018年7月6日から同9日にかけて島根県にある隠岐諸島の調査に出かけた。

これは、隠岐諸島を形成する知夫里島の報告である。

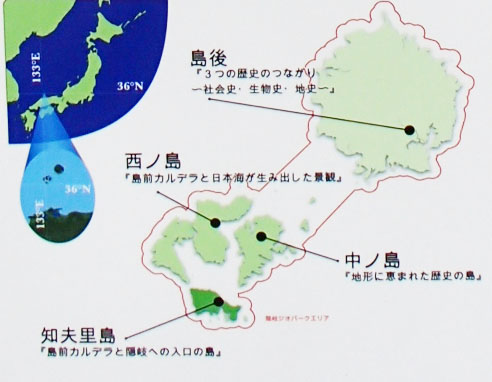

<知夫里島観光協会作成のチラシより抜粋。>

上図の赤線で囲まれた島々が隠岐諸島であり、知夫里島は、西ノ島、中ノ島と共に隠岐諸島の島前(どうぜん)と呼ばれる地域に属している。これら三島により島前カルデラが形成されている。つまり、知夫里島は、太古の昔に存在した大きな火山の活動によって生まれた火口の一部を成す島である。その面積は13.69平方メートル、周囲27キロメートルの小さな島である。知夫里島の人口は595人(平成27年10月1日現在)、牛の放牧が盛んであり、約600頭が飼育されている。人間と牛がほぼ同数である。

隠岐に流された後醍醐天皇も知夫里島を訪れている。

2 河井の地蔵の湧水

この湧水は、古くから健康に良いと言われ、飲料水、料理用として島民に親しまれており、「島根の名水百選」にも選ばれている。飲んでみると、確かにペットボトルのミネラルウォーターより美味しかった。

また、この湧水は一度も枯れたことがないそうである。その理 由は、知夫里島が属する島前の地質にある。島前の地質は、大部分が溶岩や粒の粗い堆積岩により形成され、この溶岩や粒の粗い堆積岩は多くの水を貯め込みやすく、また、岩石の間には水を通すための隙間が存在する。島前の地下には大量の淡水が貯まっていると考えられており、その淡水が岩石の隙間を通って地表に絶えず湧き出ているのであろう。

3 知夫赤壁

知夫赤壁とは、島の南西部に位置し、国の名勝天然記念物に指定されている崖である。もともと地元では赤い岩肌から「あかかべ」と呼ばれていたが、国の名勝に指定されたときに中国の三国志に語られる「赤壁の戦い」にちなんで「せきへき」と名付けられた。

この崖は、630万年前、この場所で活動していた火山の断面が地表に現れたもので、崖が赤茶色になっているのは噴火で飛び出した溶岩の飛沫に含まれる鉄分が高温のまま空気に触れて酸化したためである。赤い岩肌に縞模様が見て取れるが、これは溶岩の飛沫が繰り返し吹き上がり降り積もったことにより形成された。

撮影ポイントである展望スペースは、赤壁の対面にある崖の上にある。柵は一切なく切り立った崖から赤壁を望むことが出来る。崖の下から吹き上がってくる風を受けつつ面前に広がる赤茶色に染まった崖を眺めるとかなりの迫力を感じ、正に絶景である。ただ、写真では、迫力が今一つ伝わらないのが残念である。

知夫赤壁へは、フェリー乗り場のある来居港(くりいこう)から山沿いの上り下りが続くルートを車で辿って行くことになる。そのルートは、車1台がようやく通ることが出来る細い道である。しばらく進むと放牧されている牛が細い道の真ん中に居座り道を塞ぎ進むことが出来なくなった。まるで、ここは俺たちの土地だと言わんばかりである。けたたましくクラクションを鳴らすと牛を驚かせることになるので、牛が道を開けてくれるまで待つしかない。しばらく待ったが、一向に道をあけてくれない、また、空けようとする気配もない。案内をしてくださった地元の方から、車をゆっくりと近づけると牛が車をよけるため道の端に移動することがあると教えられ試してみると、かなり牛に接近してようやく道を開けてくれた。ありがとう牛さん。

<道を開けてくれた牛の脇をゆっくりと通り抜ける。>

4 赤はげ山

知夫里島で最後に訪れたのは、赤はげ山頂上の展望台である。赤はげ山という名前は土壌が赤く木がないことに由来する。この展望台は、隠岐一番の好展望地と言われ、隠岐諸島だけでなく遠く島根半島や鳥取県の大山まで望むことが出来ると言われている。しかし、我々が訪れた時は、赤はげ山頂上は辺り一面、霧に覆われ展望を望むことは残念ながら叶わなかった。赤はげ山では、頂上に放牧されていた牛の群れが我々を迎えてくれただけに終わった。

5 最後に

知夫里島は、太古の火山活動によって形成されたカルデラの一部を成しており、火山活動が枯れることのない湧水や赤壁等の絶景をもたらしている。今回の調査は、天候にやや恵まれなかったこともあり日程に余裕がなく駆け足での調査となったにもかかわらず、小さな島でありながら知夫里島のダイナミックな自然や自然のもたらす恵に感銘を受けた調査となった。

以上